Liegt Ihnen Reduzierung der CO2-Emissionen im Straßenverkehr am Herzen? Dann kommen Sie am Thema Elektromobilität in Verbindung mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle nicht vorbei. Es scheint Einigkeit zu bestehen, dass hier die Zukunft der Mobilität liegt. Dabei gibt es unterschiedliche Wege, Strom in Bewegung zu verwandeln:

- Batterieelektrische Fahrzeuge (BEV)

- Fahrzeuge mit Brennstoffzellen (FCEV)

- Verbrenner-Fahrzeuge (ICE) mit synthetischen Kraftstoffen (SynFuels)

Zu den BEV und den Plug-in-Hybriden finden Sie an anderer Stelle auf enomo.de zahlreiche Beiträge. Nachfolgend werden wir uns mit der Wasserstoff-Brennstoffzelle näher befassen.

Ist Wasserstoff-Brennstoffzelle die Mobilität der Zukunft?

Mit einem rein batterieelektrischen Auto (BEV) fahren Sie bereits heute problemlos. Bei Verwendung von Ökostrom tun Sie dies auch absolut emissionsfrei. Einige betrachten die realen Reichweiten sowie die Ladedauer in Verbindung mit einer angeblich zu geringen Ladestationsdichte mit Skepsis. Also fahren sie lieber weiterhin ihren mehr oder eher weniger sauberen Verbrenner und warten ab, bis die Brennstoffzelle mit Wasserstoff als Energiequelle allgemein verfügbar ist. Die Frage ist: Lohnt sich dieses Warten?

Vorteile von Wasserstoff-Brennstoffzellen

Genau die vorgenannten Faktoren – Reichweite und Ladedauer – sind tatsächlich Pluspunkte der Brennstoffzelle:

-

Kurze Tankzeiten

Autos mit Brennstoffzellen können an den entsprechenden H2-Tankstellen innerhalb von nur fünf Minuten vollgetankt werden. Moderne BEV benötigen dagegen 30 Minuten an den neuen Hochleistungs-Superchargern mit bis zu 350 kW Ladeleistung. An einer heimischen Wallbox sind es gar einige Stunden. Zudem ähnelt das Tanken von Wasserstoff stark dem Ablauf beim Tanken von Benzin/Diesel oder Erdgas und ist daher sehr vertraut. -

Große Reichweiten:

Mit einem vollen Wasserstofftank lassen sich Distanzen von 600 bis 900 km ohne Nachtanken zurücklegen. Auch hier entsprechen FCEVs den gewohnten Reichweiten von Verbrennern. BEVs schaffen aktuell „nur“ 250 bis 450 km, je nach Fahrzeugmodell und Größe des Akkus. Das reicht scheinbar nicht aus.

Beide Pluspunkte resultieren aus der sehr hohen Energiedichte von Wasserstoff. Für einen PKW mit Wasserstoff-Brennstoffzelle reichen bereits 7 bis 8 kg Wasserstoff aus, um diese Reichweiten zu bewältigen.

Weitere Vorteile:

-

Wasserstoff ist nahezu unbegrenzt vorhanden:

Wasser (H2O) wird per Elektrolyse durch den Einsatz von Strom aufgespalten in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff. In der Brennstoffzelle wird der Wasserstoff wieder mit Sauerstoff verbunden, wobei Strom entsteht. Als Abfallprodukt entsteht Wasser(dampf), der aufgesammelt und erneut in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten werden kann. Ein unendlicher Kreislauf. -

Wasserstoff bewältigt auch schwere Lasten:

Die Wasserstoff-Brennstoffzelle kann auch mittel- bis schwere Lastkraftwagen und Busse effektiv antreiben. Mit batterieelektrischen Fahrzeugen ist dies aufgrund der dafür notwendigen sehr großen Akkus technisch kaum umsetzbar. Ein gutes Beispiel ist der NICOLAI Tre, der als 18-Tonner mit seiner Brennstoffzelle (von BOSCH) und dem mitgeführten Wasserstoff bis zu 1.200 km Reichweite haben wird. Es eröffnen sich mit Wasserstoff und Brennstoffzelle außerdem Einsatzmöglichkeiten im Schiffs-, Schienen- und Luftverkehr.

Damit wäre die Wasserstoff-Brennstoffzelle der perfekte Energieträger für die Zukunft der Mobilität.

Nur leider haben Wasserstoff und Brennstoffzellen auch einige gravierende Nachteile.

Nachteile von Wasserstoff Brennstoffzellen

-

Wasserstoff kommt in der Natur nicht vor:

Wasserstoff ist immer gebunden – in Wasser (H2O), in Flüssigkeiten wie Methanol (CH4O) oder in Gasen wie etwa Erdgas (mit dem Hauptbestandteil Methan (CH4)). Aus diesen Rohstoffen muss der Wasserstoff unter Einsatz von viel Energie gewonnen werden. -

Schlechte Energieeffizienz:

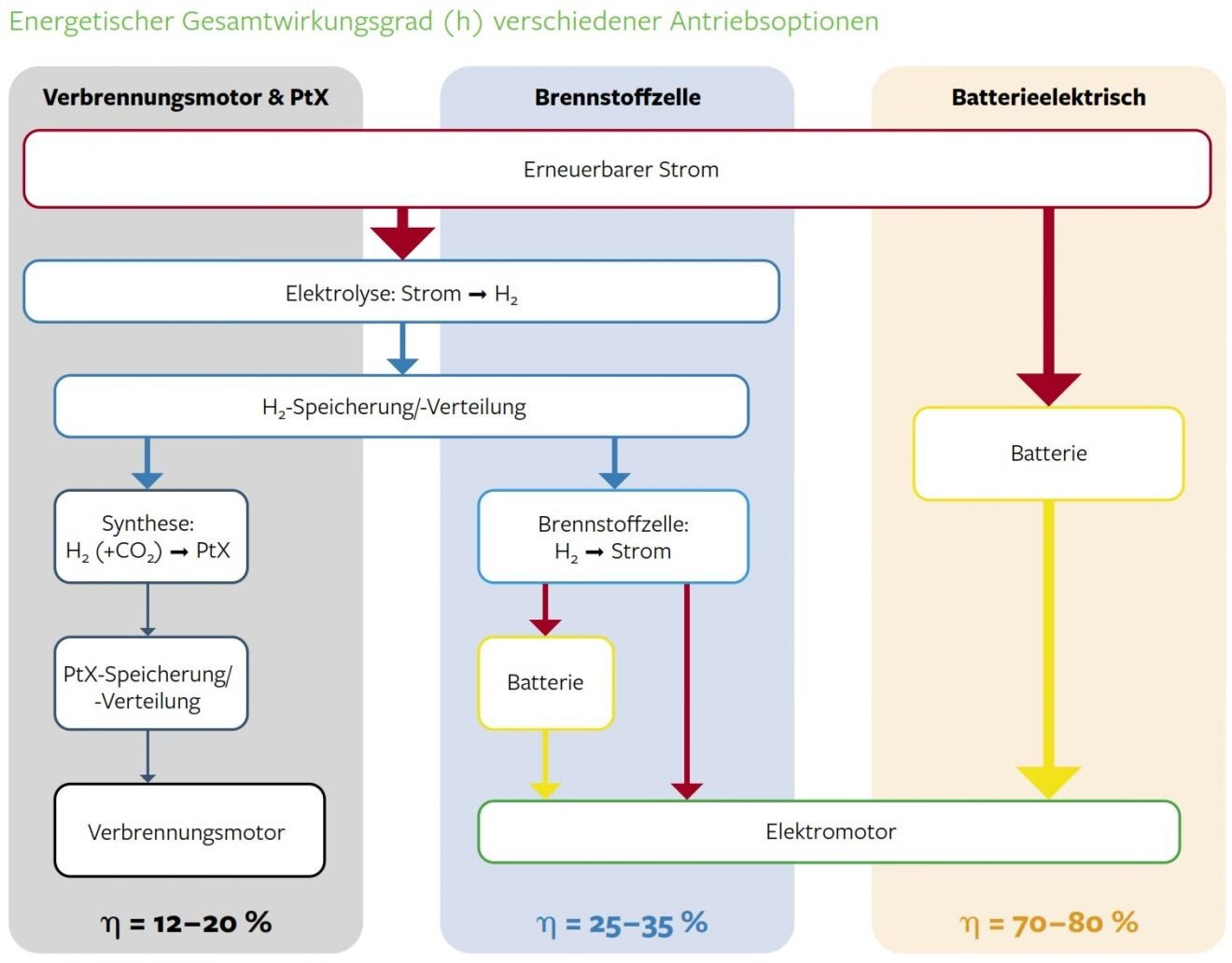

Nur ca. 25 bis 35 Prozent der eingesetzten (Primär-)Energie wird bei Autos mit Brennstoffzellen in Bewegung umgesetzt. Noch schlechter ist der energetische Gesamtwirkungsgrad von Verbrennungsmotoren mit fossilen Treibstoffen (etwa 20 bis 25 Prozent) und von SynFuels, also synthetischen Treibstoffen für Verbrennungsmotoren. Hier liegt der Wirkungsgrad der eingesetzten Energie bei lediglich 12 bis 20 Prozent. Bei rein batterieelektrischen Fahrzeugen sind es hingegen 70 bis 80 Prozent.

-

Keine Tank-Infrastruktur:

In der Bundesrepublik gibt es per März 2020 gerade einmal rund 80 H2-Tankstellen, von denen die allermeisten nur für Forschungszwecke betrieben werden oder nur für eine betriebsinterne Nutzung zugänglich sind. Die Gründe sind simpel und vielfältig: H2-Tankstellen sind sehr teuer in der Errichtung und im Betrieb. Da Wasserstoff durch Metall diffundiert (also: verschwindet) muss er in Speichern aus Kohlefaser gelagert werden. Wasserstoff ist erst bei sehr hohem Druck (700 bar) oder sehr tiefen Temperaturen flüssig, was aufwendige und energie-intensive Kompressions- und Tiefkühlprozesse erfordert.

Zum Vergleich:

-

Das Betanken von mehr als einem Fahrzeug dauert lange:

Ein einzelnes FCEV kann innerhalb von wenigen Minuten betankt werden. Bevor ein weiteres Fahrzeug betankt werden kann, muss jedoch der Vorratsbehälter erneut komprimiert werden. Das gilt für jeden neuen Tankvorgang und benötigt nicht nur Zeit, sondern auch viel Energie. Lange Wartezeiten sind somit vorprogrammiert. -

Kein nennenswerter Markt:

Stand heute (03/2020) gibt es weltweit genau vier Brennstoffzellenfahrzeuge als PKW-Modell: Hyundai iX 35, Hyundai Nexus, Toyota Mirai und Mercedes-Benz GLC F-Cell. Tendenz: rückläufig.

Daimler-Benz hat jüngst angekündigt, die Produktion des GLC F-Cell 2021 einzustellen und die Wasserstoff Brennstoffzelle nur noch für die LKW-Sparte weiter zu entwicklen. Auch Toyota scheint von der Brennstoffzelle als Königsweg der Elektromobilität nicht mehr überzeugt. Bereits in 2021 sollen gleich mehrere rein batterie-elektrische PKW auf den Markt kommen.

Zum 31.12.2019 waren in Deutschland insgesamt 500 FCEV zugelassen. Zum gleichen Zeitpunkt waren es 240.000 BEV und über 42.000.000 Verbrenner. Nur dank umfangreicher Subventionen gibt es in Japan so etwas wie einen Markt für FCEV. Der Mirai kostet dort nach Abzug aller Förderungen umgerechnet unter € 30.000. In Deutschland verlangt Toyota über € 78.000. -

Brennstoffzellen sind teuer:

Damit die Brennstoffzelle funktioniert, ist eine große Menge an Edelmetallen und Seltenen Erden erforderlich. Mercedes gab den Platingehalt seiner Fuel-Cell B-Klasse mit rund 80 g an. Neuere Brennstoffzellen kommen inzwischen mit deutlich weniger Platin aus. Im Mercedes GLC F-Cell wurden z.B. noch 8 - 10 g Platin eingesetzt. -

Wasserstoff ist teuer:

Aufgrund des sehr energieintensiven Herstellungsprozesses liegt der Tankstellen-Preis für Wasserstoff bei etwa € 10,00 je Kilogramm. -

Wasserstoff ist nur selten „grün“:

Damit eine CO2-Reduzierung durch den Autoverkehr erfolgen kann, müssen E-Autos mit Strom aus regenerativen Energiequellen betrieben werden. Bei der Wasserstoffgewinnung durch Elektrolyse ist das prinzipiell möglich. In der Realität wird jedoch über 95 Prozent des hergestellten Wasserstoffs gar nicht aus Wasser gewonnen, sondern aus Erdgas. Bei der sog. Dampfreformierung wird der im Erdgas gebundene Kohlenstoff als CO2 freigesetzt. Damit ergibt sich kein positiver Gesamteffekt für die gewünschte CO2-Reduzierung. -

FCEV haben trotz allem einen Akku:

Die negativen Auswirkungen der Akku-Herstellung auf die Umwelt betreffen auch die FCEV. Sie haben zwingend ebenfalls einen Akku an Bord, der den in der Brennstoffzelle produzierten Strom zwischenspeichert. Ohne Akku sind Brennstoffzellenfahrzeuge nicht fahrbar, weil die Brennstoffzelle einen relativ gleichmäßigen Strom erzeugt. Soll auch für das Beschleunigen genug Strom verfügbar sein, muss er aus einem schnell reagierenden Speicher kommen – dem Akku. -

Keine Energiewende:

Aufgrund der hohen Investitionskosten wird Wasserstoff nur zentral und groß-industriell hergestellt werden können. Der Kern der Energiewende, nämlich dezentral in kleinen Einheiten und in Bürgerhand Strom zu erzeugen, lässt sich so nicht erreichen.

Neueste Entwicklung

Wasserstoff wird erst bei sehr hohem Druck flüssig und damit transportierbar. Geeignete Tankbehälter aus Kohlefaser und Grafit sind teuer und schwierig in der Herstellung. Dazu kommt eine hohe Explosionsgefahr (fragen Sie mal die Fluggäste der Hindenburg).

Eine mögliche Lösung könnte darin bestehen, den Wasserstoff erst an der Tankstelle aus flüssigem Methanol (Methylalkohol) zu gewinnen. Hierbei könnten auch die vorhandenen Tankanlagen weiter genutzt werden. Der Transport von Methanol kann ebenfalls mit der bestehenden Tankwagenflotte erfolgen.

Ein anderer Ansatz ist, den Wasserstoff in Form von wasserlöslichem Ammoniak (NH3) transportfähig zu machen, denn Ammoniak ist auch ohne Druck stabil. Allerdings ist Ammoniak giftig und stark ätzend.

Das Fazit von enomo: Das Warten auf den Wunderstoff Wasserstoff lohnt sich nicht.

Der Aufbau einer halbwegs flächendeckenden Infrastruktur zum H2-Tanken und Transportieren wird zig Milliarden Euro kosten. Die Fahrzeuge werden wegen der eingesetzten Edelmetalle teuer bleiben. Einen positiven Effekt auf die angestrebte und notwendige CO2-Reduzierung hat Wasserstoff nur, wenn er durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird und der dafür eingesetzte Strom ausschließlich aus regenerativen Quellen stammt. Die sehr bescheidene Gesamt-Energieeffizienz (well-to-wheel; von der Quelle bis zum Rad) bleibt der wesentliche Nachteil.

Aufgrund der im Vergleich zu allen anderen Energieträgern sehr hohen Herstellungskosten macht die Erzeugung von Wasserstoff nur Sinn, wenn ansonsten nicht benötigte Energie – sprich: überschüssige Energie – aus regenerativen Quellen genutzt wird. Denn Wasserstoff bietet die Möglichkeit, überschüssigen Strom zu speichern. Es ist ökonomisch und ökologisch sinnvoller, nicht benötigten Strom aus z.B. Windkraftanlagen zur Wasserstoffproduktion zu nutzen , als vorhandene Windräder einfach vom Netz zu nehmen und abzuschalten. Nur hierbei spielen die sonst sehr hohen Kosten der Wasserstofferzeugung keine Rolle: Zeitweise ist so viel Strom zuviel im Netz, dass dafür negative Preise gezahlt werden. Ob mit dem so erzeugten Wasserstoff Brennstoffzellen gespeist werden oder aus Kostengründen eher Synfuels in Verbrennungsmotoren zum Einsatz kommen, wird sich zeigen.

Mit Abstand am sinnvollsten ist es aber, Strom direkt in einen Akku zu packen und damit einen elektrischen Motor zu betreiben. Die direkte Nutzung von Strom in batterieelektrischen Fahrzeugen hat den höchsten energetischen Gesamtwirkungsgrad und damit verbunden die geringsten Betriebskosten für den Verbraucher.

Es ist absehbar, dass die Batterie-Technologie bereits in wenigen Jahren in der Lage sein wird, deutlich höhere Energiedichten je Kilogramm Akkugewicht oder je Liter Akkuvolumen als heute bereitzustellen. Spätestens dann entbehrt das – häufig irrationale – Argument der Reichweite jeglicher Grundlage. In der heutigen Mobilität sind batterieelektrische Fahrzeuge in 95 Prozent aller Anwendungsfälle tagtäglich problemlos einsetzbar.

Forschung und Förderung

Das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle ist dennoch gewichtig in den Planungen der Bundesregierung. Denn sowohl was die Energieeffizienz der Brennstoffzelle anbetrifft als auch die Herstellungskosten von Wasserstoff liegt hier ein großes Potential.

Förderprogramme für den Einsatz von Wasserstoff und/oder Brennstoffzellen gibt es zurzeit ausschließlich vom Bund. Das Land NRW, dass ansonsten ein breit angelegtes Fördermittelprogramm für die Elektromobilität aufgelegt hat, weist hier keine eigenen Förderprogramme aus.

Den Kern der Fördermaßnahmen bildet das Regierungsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie 2016 bis 2026. Hierbei soll das ressortübergreifende Nationale Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) Forschung und Entwicklung sichern. Außerdem bietet der Bund damit die für eine Marktaktivierung notwendige Unterstützung erster Produkte, sowohl was verschiedene Arten von Brennstoffzellen Fahrzeugen anbetrifft als auch die für deren Einsatz notwendige Tankstellen-Infrastruktur. Neben dem Bereich der Mobilität soll die Brennstoffzelle auch bei der Wärme Erzeugung stärker zum Einsatz kommen. Daher erhalten ebenfalls Projekte im Bereich Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) eine öffentliche Förderung.

Die Bedeutung von Wasserstoff und Brennstoffzelle für die Planungen der Bundesregierung zur CO2-Reduzierung wird auch daran deutlich, dass eine bundesweit tätige Organisation dafür ins Leben gerufen wurde: Die Nationale Organisation Wasserstoff NOW GmbH mit Sitz in Berlin. Unterstütz wird NOW durch das Forschungszentrum Jülich, das als Projektträger Jülich (PJT) maßgeblich für die Bewilligung der Förderung ist. NOW ist bereits federführend bei der Umsetzung der Förderung im Rahmen der Richtlinie Ladeinfrastruktur des BMVI, die die Verbreitung der Elektro-Mobilität stärken soll. Im Januar 2020 wurde NOW beauftragt, als Nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur den Aufbau eines flächendeckenden Netzes von (zunächst) 1.000 Schnell-Ladepunkten zu koordinieren.

Aktuell (04/2020) liegen keine offenen Aufrufe zur Antragseinreichung im Bereich Wasserstoff/Brennstoffzelle vor, es werden also keine neuen Projekte/Maßnahmen/Produkte gefördert. Sowohl die NOW GmbH als auch der PJT informieren fortlaufend über aktuelle Förderaufrufe.

Interessante Links zum Thema:

- Zum Thema CO2-Bilanz der E-Autos und deren Akkuherstellung verweisen wir auf unseren Beitrag zum Thema Ökobilanz

- Beim ADAC finden Sie eine Klimabilanz Studie von Joanneum Research vom 25.10.2019